古代から現代へ!足場の歴史に迫る

2025.08.08

目次

古代から現代へ!足場の歴史に迫る

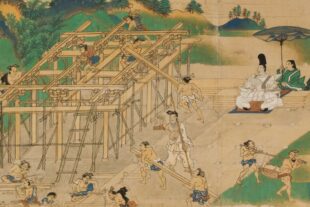

足場は、建設の歴史とともに進化してきた重要な技術です。古代エジプトのピラミッド建設時に使用されたという説もあり、紀元前2,500年頃にはその存在が確認されています。足場は、時代や地域ごとに材料や形状が異なり、その進化の過程は人類の建築技術の発展を象徴しています。奈良時代には、日本でも大規模な寺院や仏塔が建設され、木製の足場が活躍しました。このように、足場は常に建築現場を支える存在として欠かせないものでした。

現代では、足場はさらに進化し、多様な素材や形状が登場しています。アルミニウムや鋼鉄を使った軽量で強固な足場が普及し、高層ビルや橋梁など複雑な構造物にも対応可能です。また、安全性を高めるための技術革新も進んでおり、作業効率も向上しています。このように、古代から現代まで続く足場の歴史は、人類の創造力と技術力を示すものです。

次章では、具体的な時代ごとの足場の特徴と変遷について詳しく見ていきます。古代から中世、そして近代に至るまで、どのように足場が発展してきたか、その軌跡をたどります。

古代の足場の始まり

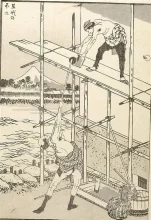

足場の歴史は非常に古く、古代エジプトや中国などの文明で既に使用されていました。特にエジプトのピラミッド建設では、巨大な石を高く積み上げるために足場が不可欠でした。これらの足場は主に木材や竹を使い、ロープで固定されていたと考えられています。また、中国の万里の長城でも同様に足場が使用され、その技術は建築物の安定性を高めました。このような古代文明では、足場は工事現場で不可欠な役割を果たしていました。

日本における足場の発展

日本では、奈良時代や平安時代から足場が使用されていた記録があります。当時は主に木製の丸太を組み合わせて作られたものでした。特に寺院や神社の建設には欠かせない存在でした。中世になると、石造りの建築物が増え、より頑丈な構造が求められるようになりました。このため、技術者たちは様々な工夫を凝らし、安全性と効率性を追求しました。

近代への移行と技術革新

産業革命以降、鉄鋼や鋼管を用いた近代的な足場工事が発展しました。19世紀には高層建築が増え、高所で作業するためにはより安全で効率的な足場システムが必要となりました。この時期、日本でも鉄製足場が導入され始め、高度成長期にはさらに進化しました。特に昭和後期にはくさび式足場が普及し、多くの建設現場で利用されるようになりました。

現代日本の足場技術

現在、日本では安全性と効率性を兼ね備えた最新技術が採用されています。鋼製パイプやアルミニウム合金など軽量で強度のある素材が使われ、高層ビルから住宅まで幅広い範囲で活躍しています。また、組み立てや解体も迅速かつ安全に行えるようになり、作業員の負担も軽減されています。このような進化は、日本独自のニーズと国際的な基準を融合させた結果と言えるでしょう。

未来へ向けた展望

今後も技術革新は進むと考えられます。例えば、自動化されたロボットによる組み立てや解体、新素材開発によるさらなる軽量化・強度向上などです。また、安全対策としてセンサー技術やAIによる監視システムも導入される可能性があります。これらはすべて作業員の安全性向上につながり、より効率的な工事プロセスを実現します。

環境への配慮

持続可能な社会を目指す中で、環境への配慮も重要です。再利用可能な素材やリサイクル技術を取り入れた足場システムは、その一環として注目されています。また、省エネルギー型機器や低公害車両なども導入することで、環境負荷を減少させながら安心・安全な施工環境を提供しています。

結論として、古代から現代まで続く足場技術の進化は、人類社会の発展と密接に関わっています。そして未来へ向けても、その重要性は変わらず、新しい挑戦とともにさらなる進化が期待されています。この歴史的背景と未来への展望について理解することは、日本だけでなく世界中で広く求められる知識となっています。

足場の歴史に関するよくある質問

足場はいつから使われ始めたのですか?

古代エジプトのピラミッド建設の際に足場が使用された記録があります。日本では飛鳥時代(6世紀~7世紀)に仏教寺院の建設とともに木製足場が使われ始めました。これが日本での足場使用の初期例とされています。

奈良時代にはどのような足場が使われていましたか?

奈良時代には、主に木製の足場が使用されていました。2012年に発掘された「朝堂院」では、建設時に使用された「足場穴」が見つかり、当時の技術を裏付けています。このような穴は、しっかりとした構造物を支えるために重要でした。

ピラミッド建設で使われた足場はどんなものですか?

ピラミッド建設では、石材を高所まで運ぶために木製や土製の斜面や階段状の仮設構造物が使用されたと考えられています。これらは現代的な意味での「足場」とは異なるものですが、目的は同じく作業効率を上げるものでした。

現代までどのように進化してきたのでしょうか?

古代から中世までは主に木材が使用されていましたが、産業革命以降は金属製や軽量素材へと進化しました。特に20世紀以降、鉄パイプやアルミニウムなど耐久性と安全性を兼ね備えた素材が普及し、高層ビル建設にも対応できるようになりました。

日本で特有な足場文化とは何ですか?

日本では「鳶職人」と呼ばれる専門職人によって伝統的な技術が受け継がれてきました。彼らは高度な技術を持ち、安全性と効率を重視した独自の組立方法を開発してきました。この文化は現代でも続いており、多くの工事現場でその技術を見ることができます。

未来の足場技術にはどんな可能性がありますか?

未来にはさらに軽量で強度の高い新素材や、自動化技術による組立・解体作業の効率化が期待されています。また、安全性向上を目的としてAIやセンサー技術を活用し、リアルタイムで状態監視するシステムも開発されています。これらは作業員の安全確保にも大いに貢献するでしょう。

結論

足場の歴史は、古代から現代に至るまで、人類の建築技術とともに進化してきました。古代エジプトのピラミッド建設から始まり、日本では奈良時代に寺院や仏塔の建設で木製足場が使用されていました。中世には石造りの建物が増え、より頑丈な足場が求められるようになりました。そして産業革命以降、鉄鋼やアルミニウムなどの新素材が導入され、現代では安全性と効率性を兼ね備えた技術が発展しています。これらの進化は、常に人類の創造力と技術力を反映しており、未来にもさらなる革新が期待されています。今後も足場は建築現場で欠かせない存在であり続けるでしょう。この歴史的背景を理解することは、日本だけでなく世界中で重要な知識です。